7. 安土城(天下布武の夢の跡)

7. 安土城(天下布武の夢の跡)

織田信長が安土に築いた巨大な城を見てみたかった。

安土と言えば信長だし、信長と言えば即座に安土城を思い浮かべる。織田信長が天下布武を実現するための最終拠点として選んだのが、安土の地だった。

どうして、安土だったのだろうか?

そして、安土に築いた城は、どんな城だったのだろうか?

興味が尽きない。「あづち」という音の響きにさえも、どこか特別なものを感じてしまう。信長が創った安土という城下街の雰囲気にも触れてみたかった。

さらに、観音寺城を訪れてからは、信長が観音寺城から2㎞と離れていない場所に新たに城を築いた理由も気になった。いろいろな興味が渦巻く不思議な街。私は、わくわくする思いで安土の街を訪れた。

織田信長は、織田信秀の二男として天文3年(1534年)5月12日、尾張の国・勝幡城に生まれた。天下のうつけ者と言われながらも斬新な発想と先見性でめきめきと頭角を現し、周囲の国々を次々と配下に収めていった。

勢力拡大に伴って居城も、那古野城、清州城、小牧山城、岐阜城(稲葉山城を岐阜城と改名)と変遷していき、ついに天正4年(1576年)、安土に壮大な城を築く(竣工は天正7年(1579年))。

安土は、東国および北陸地方から京へ向かう交通の要衝にあり、琵琶湖の水運を活用することができる利にも恵まれている。天下統一を目論む信長にとっては、満を持しての安土築城だったに違いない。

王手であった。

尾張の国からじりじりと京ににじり寄ってきて、ついに辿り着いた最終拠点、それが近江の国のほぼ中央に位置する安土であったのだ。

天下統一を目前に控えた信長が最後に選択した場所が、近江の国の安土であったこと。私はこのことを、非常に重みを持った重要な事実であると受け止めている。近江とは、そういう場所なのだ。

前代未聞。

一言で安土城のことを表現するとすれば、このような言葉になるのではないだろうか。残念ながら安土城の天主(安土では「天守」ではなく「天主」と表記)は、本能寺の変とそれに続く山崎の合戦の後、炎上し焼失してしまった。したがって、安土城がどんな城だったのかは、永遠に謎のままである。

神秘性というのだろうか。安土城には、カリスマ性豊かな城主であった信長の個性がそのまま乗り移っているような気がする。これまでの城のイメージを一変させる不思議な城。しかしながら斬新さの故か、特徴的な要素の大部分はその後の城には引き継がれることがなかった。

信長が、それまでの戦国武将のイメージとは一線を画する個性豊かな武将であったのと同様に、と言うかそうであるがために、安土城もこれまでの城のスタイルを遥かに超越した城であったのではないかと思う。近年の発掘調査から得られた情報などを基に、想像力を巡らせながら、安土城を見ていくことにしたい。

安土城祉は、JR琵琶湖線安土駅の北東、約2kmのところにある。かつて城の北面は湖水に接していたとのことだが、昭和に入って琵琶湖の干拓事業が行われた結果、今では湖面は遠く後退してしまっている。

安土の駅に降り立ったら一刻も早く自分の目で安土城祉を確かめてみたいところだが、逸る気持ちをぐっと抑えて、まずは「滋賀県立安土城考古博物館」と「信長の館」を訪れることをお勧めする。ここで勉強して安土城のことをしっかりと頭に入れてから、実物を見に行くこととしたい。

さらにその前に、腹ごしらえをすることにする。

駅前の道をまっすぐ北に進み、安土郵便局前の交差点を右に曲がって歩くこと200m、道の右側に何の変哲もない定食屋さんが見えてくる。気まぐれおばんざい料理「味(み)葦(よし)庵(あん)」である。

店の外観に比べて、店内は広くて新しい。ここでお勧めなのは、何と言っても「特選玉子かけご飯」である。絶品のこの定食は、月・木・土しか提供されていないので、要注意だ。たかが玉子かけご飯ではないかと思うかもしれない。事実、私もそう思ってさしたる期待感もなく注文したのだ。

手作りのおばんざいの小皿がたくさん盛られたお盆には、何と赤玉の生玉子が2個乗せられていた。2個はちょっと多いのでは?とコレステロール値が高めの私は、まず思った。恐る恐る1個目の玉子を割ってみると、えも言われぬ鮮烈なオレンジ色をした黄身が現れた。専用の醤油を入れて混ぜた後ご飯に乗せて食べてみると、玉子が2個付いていたわけがすぐにわかった。

こんなにおいしい玉子かけご飯を私は今までに食べたことがなかった。たちまち1杯目を食べ終えてしまい、すぐにお代りのもう一杯を茶碗によそった。その頃にはもう、コレステロール値のことなど私の念頭にはなかった。2杯目は、玉子のコクと甘みをじっくりと味わいながら、時間をかけてゆっくり食べた。

店主とご婦人の人情味溢れる応対もとても気持ちがよかった。

実は後で知ったのだが、「近江牛と野菜の特製トロットロカレー」も絶品なのだそうだ。今度味葦庵を訪れる時には、是非ともこの特製トロットロカレーを注文してみることにしたい。

お腹の欲求が満たされた後は、いよいよ滋賀県立安土城考古博物館と信長の館を訪れる。JR琵琶湖線を跨ぐ跨線橋を渡り、加賀団地口の交差点を左に曲がってしばらく行くと、田園の中にぽつんと建つユニークな形をした建物群が見えてくる。ここには、滋賀県立安土城考古博物館、信長の館、あづちマリエート、文芸セミナリヨの4つの建物が建てられている。

ちなみに残りの2つの建物、あづちマリナートは西洋の城郭を模した外観を持つ総合体育館、文芸セミナリヨはバロック風の多目的ホールだそうだ。命名と言いデザインと言いユニークな、いかにも信長が好みそうな斬新な発想の文化施設である。

真中にドームのある教会のような形をした建物が、滋賀県立安土城考古博物館である。

博物館の入口付近から振り返って後方を眺めてみる。こうして実際に安土の地に立って見てみると、安土城のある安土山と観音寺城のある繖(きぬがさ)山との位置関係がよくわかる。

東西に走るJR琵琶湖を挟んで北側(湖側)にあるややなだらかで峰が3つ並んだような山が安土山であり、南側にあるどっしりとした山容の山が繖山である。山の高さは繖山の方が倍以上高い。

安土城の天主は、3つの峰のうちの真ん中の頂に建てられていた。安土の街のどこからでも、黄金色に輝く豪壮な天主の姿を仰ぐことができたであろう。

安土城と観音寺城の位置関係を確認したところで、博物館の中に入る。

ここには、20年間におよんだ安土城の発掘調査から得られた様々な成果をわかりやすく解説した安土城の模型などが展示されている。ここでは、安土城の全体像をしっかりと頭に焼き付けておかなければならない。

大規模な堀切や縦堀など安土山の地形を巧みに利用して敵の侵入を防ごうとした設備や桝形虎口(こぐち)など、城全体の模型を見ることによって、戦国期に築城された城として、安土城には防御のための様々な仕掛けや工夫がなされていたことがよく理解されると思う。

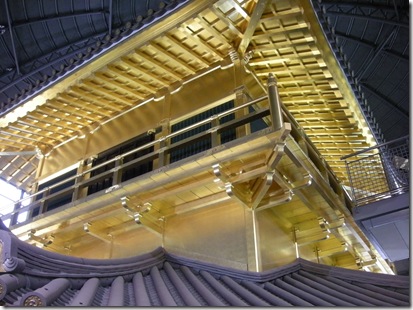

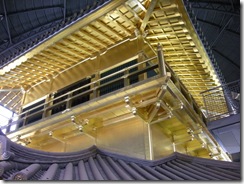

続いて訪れた安土城天主「信長の館」で私は、驚くべきものを目にすることになる。

ここには、原寸大で復元された安土城天主の5階・6階部分が展示されているのだ。コロンブスがアメリカ大陸を発見してから500年を記念して、1992年に開催されたセビリヤ万博(スペイン)に出品されたものだという。

復元された安土城天主の絵や模型は、本などでよく見ることがある。しかし原寸大の建物を目の当たりにすると、その大きさと華やかさにただただ驚愕するばかりである。

5階部分は柱も床も、眩(まばゆ)いほどの鮮やかな朱色の漆で塗りこまれている。内陣はすべて金で飾られており、中央には金地を背景にした釈迦説法図が復元されている。漆も金も光り輝いていて、鏡のように艶やかである。絢爛豪華とは、このことを言うのだと思った。

最上階にあたる6階部分は、黒塗りの漆に金の内装である。5階部分の朱色と比較して、しっとりと落ち着いて見える。一方で外観は、眩いばかりの金色である。ここまでに豪華な建物だったとは、正直言って思っていなかった。

言ってみれば、城のてっぺんに京都の鹿苑寺(金閣)が乗っかっているようなイメージなのである。発想も私たちの想像を遥かに超えているし、その豪華さと言ったら他に例を知らない。

そして、金閣をも凌駕するような黄金の空間には、ただ一枚の玉座が敷かれているのみである。信長は、ここで端座し何を考えたのであろうか。

私はただただ、信長の造った天主の凄さに圧倒されてしまった。

信長の館で見た原寸大天主の感激をそのままに、いよいよ本物の安土城を訪れる時がやって来た。私の興奮は最高潮に達していた。

安土城の入口に立つと、大手道と呼ばれる大規模な石段がまっすぐに伸びているのがすぐに目に入ってくる。先に小谷城の、攻めにくいように様々な工夫がなされた細くて急峻な本丸への道を見てきている私にとっては、極めて異様な構造に映る。

道幅7mにもおよぶ大手道は、まさに天主へのメインストリートである。道の両脇には深い側溝が掘られている。

正々堂々と言うのだろうか。あるいはノーガードという言葉が当てはまるかもしれない。寄せ手の存在を嘲笑うかのように無防備な状態と言ってもよい。

その広い石段の左右には、立派な石垣を擁した曲輪のような広場が立ち並んでいる。これらのスペースは、羽柴秀吉や前田利家などの邸宅跡であると言われている。安土山の山麓に重要な家臣を住まわせ、信長自らは天主に居住していた。

これらの壮大な石造物群は、先に見てきた観音寺城址との類似性を見出すことができるのではないだろうか。観音寺城の石段や石垣をさらにスケールアップしたのが安土城である、と表現してもいいかもしれない。信長は、観音寺城から想を得て安土城の構想を練ったに違いない。

それにしてもおもしろいのは、石段に使われている石のなかに、石仏がいくつも紛れていることだ。発掘調査に当たった滋賀県教育委員会は、私たちがわかりやすいように石仏の所在を案内表示してくれている。神仏を一切信じなかった信長らしいと言えばそれまでなのだが、信長は石段を造るための石材として、石仏さえも使用していたことがわかって興味深い。

既存の石材である石仏を使ってでも急いで城を築かなければならないほど、信長の天下統一は目前に迫っていたということなのかもしれない。

どうして信長は、こんな常識を外れた大手道を築いたのか?

一説には信長は、時の天皇であった正親町天皇をこの安土城に招聘しようとしていたという説がある。その話が本当だとすれば、まさに前代未聞の発想である。先に私は、安土城のことを一言で表せば「前代未聞」だろうと書いたが、城そのものだけでなく発想そのものが、前代未聞なのである。

天皇の行列がこの大手道の石段をしずしずと上っていく様子を想像してみたら、なんと壮観な時代絵巻であることか。安土城を築城する信長の意識の中には、しっかりと天下が射程距離に捉えられていた。

しばらく広く緩やかな石段が続いた後、突き当たりを左折すると、ジグザグな石段を経て、道はいよいよ城の中心部分へと入っていく。

織田信忠邸跡と伝えられる曲輪を右手に見ながら急な細い石段を登る。黒金門跡の桝形を潜った先に見えてくるのが、二の丸の石垣である。石垣に沿って右側に回り、二の丸へと続く石段を登っていく。

この二の丸には、織田信長の廟がある。信長は京都の本能寺で明智光秀の裏切りに遭い、49歳の太く短い生涯を閉じているが、光秀の必死の捜索にもかかわらず本能寺から信長の遺体を発見することはできなかった。したがってこの信長廟に信長の遺体が葬られているわけではない。

しかし信長の霊は、安土山の中腹に建つ摠見寺によって手厚く祀られ続けてきた。切込み接ぎの石垣で囲まれた信長廟の正面にある小さな門から中を覗くと、正面にこれも切込み接ぎの石垣で造られた石の壇が見えた。その奥に、頭だけ出ている石の塔が、信長の墓であろうか?

天下統一を目前にして無念な最期を遂げたけれど、今ではきっと、自らが築城した安土城の中心部に近いこの場所で、信長の霊は心安らかな日々を送っているに違いない。

二の丸の東隣、狭くなった虎口をすり抜けた場所が、本丸である。広々とした空間が拡がっている。発掘調査の結果、本丸に残された礎石の配置が御所の清涼殿と一致することが判明した。信長は、ここ安土城の本丸に、御所を模した本丸御殿を造ったのであった。

7mの大手道と言い御所と同じ配置の本丸御殿と言い、天皇行幸を強く意識していた信長の気持が、ひしひしと伝わってくる。

いよいよ、安土城のクライマックスに到達する時がやって来た。本丸の北側にある石段を登り、左手に見えるもう一つの石段を登ったところにあるのが、天主台である。

天主を支えていた礎石が点在しているのが見下ろせる。礎石のあるスペースの周囲は背丈ほどの高さの石垣で巡らされていて、今私が立っている場所が天主の1階部分にあたり、礎石があるスペースが地階になるのだそうだ。

今では礎石が点々と残るだけの殺風景なスペースに過ぎないけれど、この場所に壮大なスケールの天主が聳え建ち、その上層部にあの信長が住んでいたことを考えると、得も言われぬ感動が私の身体全体を包み込む。

私の眼前に整然と並んでいる礎石の上には、先程信長の館で見てきたような金色に輝く天主が建てられていたのだろうか?400数十年前、今見上げている私の頭上に、織田信長が確かに存在していたのだ。それは何とも不思議な感覚だった。

様々な姿の安土城天主が、学者たちの手によって復元されている。しかしながら、いずれも想像の域を出るものではなく、正確な姿は誰にもわからない。先程見てきた信長の館の天主は内藤昌教授の説に基づいて復元されたもの(後述)であるが、これだって一つの説に過ぎないのだ。これだけ有名な城であるにもかかわらず、正確なことが何一つ知られていない神秘に満ちた幻の城。

何もわからないということが、反対にロマンを掻き立てる。いかにも信長らしくて、いい。

往時の安土城の姿を想像するのに、少しだけヒントが残されている。それは、安土城について言及されている当時の文献だ。

たとえば、ルイス・フロイスの『日本史』の中に記述されている安土城天主の姿。

信長は、中央の山の頂に宮殿と城を築いたが、その構造と堅固さ、財宝と華麗さにお

いて、それらはヨーロッパのもっとも壮大な城に比肩し得るものである。事実、それら

はきわめて堅固でよくできた高さ六十パルモを越える―――それを上回るものも多かっ

た―――石垣のほかに、多くの美しい豪華な邸宅を内部に有していた。それらにはいず

れも金が施されており、人力をもってしてはこれ以上到達し得ないほど清潔で見事な出

来栄えを示していた。そして(城の)真中には、彼らが天守(テンシュ)と呼ぶ一種の塔があり、我

らヨーロッパの塔よりもはるかに気品があり壮大な別種の建築である。この塔は七層か

ら成り、内部、外部ともに驚くほど見事な建築技術によって造営された。事実、内部に

あっては、四方の壁に鮮やかに描かれた金色、その他色とりどりの肖像が、そのすべて

を埋めつくしている。外部では、これら(七層)の層ごとに種々の色分けがなされてい

る。あるものは、日本で用いられている漆塗り、すなわち黒い漆を塗った窓を配した白

壁となっており、それがこの上ない美観を呈している。他のあるものは赤く、あるいは

青く塗られており、最上層はすべて金色となっている。この天守(テンシュ)は、他のすべての邸宅

と同様に、我らがヨーロッパで知るかぎりのもっとも堅牢で華美な瓦で掩われている。

それらは青色のように見え、前列の瓦にはことごとく金色の丸い取付けがある。屋根に

はしごく気品のある技巧をこらした形をした雄大な怪人面が置かれている。このように

それら全体が堂々たる豪華で完璧な建造物となっているのである。これらの建物は、相

当な高台にあったが、建物自体の高さのゆえに、雲を突くかのように何里も離れたとこ

ろから望見できた。それらはすべて木材でできてはいるものの、内からも外からもその

ようには見えず、むしろ頑丈で堅固な岩石と石灰で造られているかのようである。

あるいは、太田牛一が著した『信長公記』にて触れられている安土城の記憶(*)。

牛一は、安土城の姿を各階毎に部屋の広さや柱の数に至るまで詳細に記述している。長文であるため敢えてここでは引用を避けるが、金や漆をふんだんに使い、狩野永徳が存分に絵筆をふるった絵画が各階を飾り、壮大な規模の城であったことが伝わってくる。

これらの、実際に安土城の天主を見たであろう当時を生きた人たちが書き遺した文献が、私たちが知り得る微かな材料である。

それともう一つ、「天守指図」と呼ばれる図面がある。

これは、三菱財閥二代目の岩崎彌之助が蒐集した美術コレクションなどを収蔵する静嘉堂文庫が所有している天守の図である。元は加賀藩大工の池上家に伝わったものと言われている。どこの城の天守であるかは明記されていないが、安土城天主に残る礎石の形状との類似性から、安土城の図面であると考えている学者がいる(内藤昌教授など)。

もしもこの「天守指図」が安土城の天主を表わす図面だとすると、そこからいろいろなことが想像されてくる。この「天守指図」を巡っては、いろいろな学者が賛成論、反対論を展開している。なんとなくロマンを感じるこの不可思議な城の図面を、私は安土城の図面だと信じてみたい気持ちでいる。以下、内藤昌教授の主張を参考にしながら、私も安土城天主の姿を想像してみることにしたい。

城の規模としては、5重7階地下1階建てと、山城としては珍しく、極めて大規模な天主を持っていたことになる。外観も内部も構造は複雑で、内陣の上層部には吹き抜け階が存在していた。

5階、6階部分を除いた天主の胴体部分の姿は、烏城との別称で親しまれている岡山城が一番近いのではないかと言われている。秀吉時代の五奉行の一人で秀吉の寵愛の厚かった宇喜多秀家が築いた城だ。秀家は、安土城を模して岡山城を築いたとの説がある。

言われてみると確かに、岡山城の上に信長の館で見てきた5階、6階部分を乗せてみると、内藤教授が復元した安土城に非常によく似てくるからおもしろい。

5階は八角の段と呼ばれる正八角形の造りになっており、朱塗りの柱に金碧の障壁画が描かれていた。6階は正方形の部屋で、黒漆塗りの柱にやはり障壁画が描かれていた。絵はいずれも、当代随一の画家であった狩野永徳の筆になるものだと言われている。

内藤教授の復元図は諸文献や「天守指図」などを基にした一つの想像に過ぎないが、他の学者が提唱する安土城も大同小異といったところで、空前絶後の特異な形状をした天主であったというのがほぼ共通した意見であると結論づけることができるのではないか。

この礎石の上に、そんな異様な形状をした天主が聳えていたのだと思うと、実に不思議に思えてくる。

そもそも、安土城のような山城に巨大な天主は必要だったのだろうか?

これまで見てきた山城には、小谷城も観音寺城もそれにこれから見に行く佐和山城にも、大規模な天守は存在していなかったというのが通説だ。やや時代が下がるが、平山城に分類される彦根城にしても、天守は3階3層と小ぢんまりしている。

敵の攻撃を防御するためだけの城であったなら、安土城の天主はもっと別の形をしていたに違いない。ましてや、狩野永徳の障壁画や漆塗りの柱などは戦いを目的とする際には無用の長物だ。

後に見に行くことになる彦根城天守の、木の素地を剥き出しにした荒々しい内陣とは、実に対照的な姿である。実戦を想定した城の姿としては、彦根城の天守が常識である。現存している城の天守のなかに、金箔を施した障壁画など存在しない。

明らかに安土城の天主は、信長の力を天下に誇示するためのものだった。

豪壮・壮麗な天主の存在もそうだが、あの夥しい数の石の存在も、信長の強大な権力を物語る材料となる。安土城は、石の城と言っても過言ではない。見るものを圧倒するような石の洪水。こんなに膨大な量の石材をどこから切り出し、誰がこんなに高いところまで運んで来たのか?工作機械など何もなかった当時の土木技術を考えると、それだけでももう、驚きを禁じ得ないのである。

安土城の石垣築造を請け負った近江国坂本の穴(あの)太(う)衆は、その後石垣造りのスペシャリストとして、全国の城の石垣構築を手掛けていくことになった。

天下を治める者に相応しい城。信長の心はすでに、天下人であったのだと思う。戦いを目的とせず、むしろ権力を誇示するために造った城。こう考えてくると、安土城の性格が明瞭に浮かび上がってくる。

天主(天守)が城の象徴として取り扱われるようになるのは、安土城の出現の後のことである。それまでの天守の役割は、望楼の域を超えるものではなかったものと考えられる。

安土城の後、秀吉の大坂城を筆頭にして、大名たちは競うように美しく巨大な天守を築くようになっていった。しかし後世の天守においても、安土城のような特異な形をした天主は再建されることはなかった。

ところで、よくよく考えてみると、安土城がこの世に存在していた期間は極めて短い。築城を開始した天正4年(1576年)から数えても僅かに9年間でしかない(天正13年(1585年)廃城)。その短い期間のなかでも信長が実際に住んでいた時間となると、さらに短くなる(約6年間)。長い日本の歴史のなかでは、ほんの一瞬のことである。

にもかかわらず、安土城の記憶は、主(あるじ)であった織田信長の名前とともに、日本史において燦然と輝いている。それだけ日本人に強烈なインパクトを与えた城であったということだと思う。

実は30年ほど前に、一度だけ安土城祉を訪れたことがあった。その時の記憶は遠く薄れているので正確なことは言えないが、当時の安土城祉は何もなくて、ただの荒涼とした山を頂上まで登って行ったように記憶している。

ごつごつした巨石が散在している頂上で撮った写真が、今も私のアルバムに残っている。殺風景な頂上の景色とは対照的に、背後に写っている穏やかな西の湖の湖水が印象的な写真だ。今回再び安土城祉を訪ねてみて、当時の記憶とのギャップに驚いた。

安土城祉は、平成元年(1989年)から20年間、滋賀県による「特別史跡安土城跡調査整備事業」が進められて、綿密な発掘調査と石垣や石段などの復元が行われた。その成果により、現在の整備された安土城祉となっていることを知った。

20年間の年月を費やし巨額の調査費用を施して進められた歴史的事業であったものの、整備が完了したのは安土城全体の14%に過ぎない。まだ安土城の歴史を完全に解明するには程遠い状態であるという。

すべての調査を完了させて安土城の全貌を解明するのに必要な時間は、あと50年とも100年とも言われている。しかしながら現在の厳しい経済環境は、この意義ある調査を継続することを許さなかった。

安土城の完全復元の夢は、後世の人たちに託さなければならない状況である。今は科学の目による復元に頼らず、私たちの力でできる範囲内で、欠けている部分は夢と想像力とで補いながら、往時の安土城の姿を思い描くこととしたい。

安土城の城郭部分を訪ねた私は、山を下りて信長が創った城下町を歩いてみることにした。信長は奇想天外な新しい城を造っただけでなく、城の基盤となるべき街を同時に作った。斬新な発想による安土城のお膝元には、新たな発想による街が創られた。

例によって、ルイス・フロイスの『日本史』から、当時の安土の街の様子を引用してみよう。

彼はそこに、城がある一つの新しい都市を造築したが、それは当時、全日本でもっと

も気品があり主要なものであった。なぜなら位置と美観、建物の財産と住民の気高さに

おいて、断然、他のあらゆる市(まち)を凌駕していたからである。

その市(まち)は、長さが二十数里、幅は二ないし三里、ところによっては四里もあり、多く

の地点から市(まち)に入りこんでいる、一見海のように大きく豊かな湖を一方にひかえ、他方

ではきわめて豊饒な米作地を多く有する平地に位置している。この市(まち)の端には、形の上

では三つに分れた大きい山が聳えている。これらの山は、樹木と水のために生き生きと

しており、年中、草木におおわれている。その山の辺りを湖水がひたしているので、そ

の場所は非常に美しく堅固であり、中央の山は他に比べて一段高く抜きんでている。

信長はこの地に(難攻)不落の城をもった新市街を築き、自らのあらゆる栄光を発揮

せんとした。そこで同山の麓の平野に庶民と職人の町を築き、広く真直ぐに延びた街路

―――それは実に長く立派な通りだったので、美しく見事な景観であった―――を有す

るその市(まち)の整備を彼らに担当させた。これらの街路ははなはだよく手入れされていて、

人々の往来がさかんなために、毎日二回、午前と午後に清掃が行なわれていた。すでに

市(まち)は一里の長さにおよび、住民の数は、話によれば六千を数えるという。

清潔で整然とした安土の街の様子が生き生きと描かれている。そんな活気に満ちた安土の街を想像して歩き始めたが、今の安土の街はルイス・フロイスが書いた信長の時代の安土とは大きく様相を変えていた。

安土の街は、古くて大きな家が多く、静かでしっとりと落ち着いていた。しかし湖水は遠くに引いてしまい、当時の面影を残す建物もほとんど残されていない。わずかに「安土セミナリヨ跡」と書かれた石柱がひっそりと公園の片隅に建てられているのが、唯一の名残りかもしれない。

あんなに栄えていた街はいったいどこへ行ってしまったのか?

信長という求心力を失った安土の街は、やがて安土城の廃城とともに潮が引くようにして消えていったのだろう。栄枯盛衰というけれど、安土の街を歩いてみてしみじみと思うのは、まさにこの言葉だ。

この街が日本の中心であった時代が、確かにあった。

羽柴秀吉や前田利家など当代の名だたる武将の邸宅が建ち並び、碧い目をした宣教師たちが闊歩していた。全国から商人が集まり、賑やかな市が毎日のように開かれ、人々は争うように商品を買い漁っていた。その事実を今の安土から感じ取ることはできない。

今の安土は快速列車も止まらずに、各駅停車のローカル列車が1時間にほんの数本停車するだけの、どこにでもある地方の一都市になってしまっている。

かつて栄えた街が、今もそれなりの繁栄を維持し続けている街がある。例えば、先に見てきた長浜市などがその典型だ。その一方で、当時の面影をまったく残していない街も多い。浅井氏の居城があった小谷山やここ安土などがその典型である。

この違いは、いったいどこにあるのだろうか?

領主によって意図的または強制的に造られた街が、領主がいなくなった後にも街としての機能を維持し発展を続けられるかどうかは、その街自身が持っている自立性に負うところが大なのではないかと考えるようになってきた。

街を構成する要素のなかで一番大きいのは、そこに住み、またはそこを行き来する「人」である。

街の構成要素である「人」が、領主なき後もその街に魅力を感じ、引き続き居住拠点として、あるいは経済拠点として維持していきたいと思えば、その街は領主がいなくなっても自立的に生き、発展していくだろう。

反対に、領主の存在が大きすぎて、領主の意向にただ従っていただけであったり、領主が打ち出した様々な優遇措置や経済政策のみに高度に依存していた場合には、領主を失ったことが直接の原因となって、街は衰退の途を辿るのだろう。

街の自立性の一番の構成要素は人であるが、他にも地場の経済を支え得る産業であったり、あるいは交通や地形などの立地要因であったりするかもしれない。

時には、小谷城下や佐和山城下のように、後を引き継いだ為政者によって意図的に壊滅させられた街もある。この場合には、街としての存続や再生自体が不可能となる。

もっとも小谷の街の場合には、新たに長浜を拓いた秀吉が、街ごと長浜に持って行った。事実、小谷にある地名がそのまま長浜の町名になっている土地がある。郡上や伊部(いべ)などがその事例だ。

祭り好きな長浜の町衆気質は、もとを糺(ただ)せば小谷から出て行った民のそれだったのかもしれない。そういう意味では小谷の街は、今も長浜の街の中に息づいているということなのかもしれない。

安土の街の場合、天主の焼失とともに城下町も焼かれているから、状況は小谷や佐和山に近いのではないだろうか。加えて、織田信長というカリスマ性を持った大きすぎる領主が忽然として消え去ってしまったことが、この街の将来にとって取り戻すことのできない大きな損失として、重くそして突然に降りかかってきてしまったということなのだと思われる。

街の自立性を確立させるには、相応の時間が必要だ。安土の場合、街を創り始めてから信長他界までの期間があまりにも短すぎた。街が街としての機能を獲得し成熟する前に、言葉を換えて言えば自立性を確立する前に、強力にして唯一の後ろ盾が忽然として消え去ってしまったのだった。

今の安土の街の静かな、過去のことなど何もなかったかのように落ち着いた雰囲気を歩きながら感じていると、そんな思いが沸々と湧いてくる。今の安土はまさに、天下布武の夢の跡である。

最後に一つだけ、過去に夢馳せるロマンを紹介して安土の街を後にすることにしたい。

安土城の天主は、本能寺の変以降もしばらくの間は存在していたものの、約半月後に謎の焼失を遂げてしまう。前出のルイス・フロイス『日本史』の記述では、このようになる。

明智の軍勢が津の国において惨敗を喫したことが安土に報ぜられると、彼が同所に置

いていた武将は、たちまち落胆し、安土に放火することもなく、急遽坂本城に退却した。

しかしデウスは、信長があれほど自慢にしていた建物の思い出を残さぬため、敵が許し

たその豪華な建物がそのまま建っていることを許し給わず、そのより明らかなお知恵に

より、付近にいた信長の子、御本所(ゴホンジョ)(信雄)はふつうより知恵が劣っていたので、なん

らの理由もなく、彼に邸と城を焼き払うよう命ずることを嘉し給うた。城の上部がすべ

て炎に包まれると、彼は市(まち)にも放火したので、その大部分は焼失してしまった。

戦(いくさ)により焼失してしまったのであればまだ諦めもつくが、戦いにおいても残ったものを、信長の子である信雄は、なぜ安土城を焼き払ってしまったのか?返す返すも残念な愚行であったと言わざるを得ない。

信長が築いた安土城の天主の姿を見てみたかった。誰もが抱く感情であると思う。

実は、幻の安土城を描いた絵があるのだ。その絵のことは、ルイス・フロイスの『日本史』にも紹介されている。

巡察師がその訪問から安土山に帰り、信長に別れを告げ、下(シモ)の地方に出発する運びと

なった時、信長はさらに大きい別の好意を示した。その一つは、一年前に信長が作らせ

た、屏風(ビョウブ)と称せられ、富裕な日本人たちが、独自の方法で用いる組立て(式の)壁であ

る。それは金色で、風物が描かれ彼らの間できわめて愛好されている。彼はそれを日本

でもっとも優れた職人に作らせた。その中に、城を配したこの市(まち)を、その地形、湖、邸、

城、街路、橋梁、その他万事、実物どおりに寸分違わぬように描くことを命じた。この

制作には多くの時間を要した。そしてさらにこれを貴重ならしめたのは、信長がそれに

寄せる愛着であった。内裏はそれを見ようとして、彼に伺いを立て、木に入ったので譲

渡されたい、と伝えたが、彼はとりあわず、その希望(をかなえること)を回避した。

ところで、巡察師がまもなく出発することになったことを知ると、信長は側近の者を司

祭の許に派遣し、「伴天連殿が予に会うためにはるばる遠方から訪ね来て、当市に長らく

滞在し、今や帰途につこうとするに当り、予の思い出となるものを提供したいと思うが、

予が何にも増して気に入っているかの屏風を贈与したい。ついてはそれを実見した上で、

もし気に入れば受理し、気に入らねば返却されたい」と述べさせた。ここにおいても彼

は司祭らに対して抱いていた愛情と親愛の念を示したのであった。

ということで、安土城や城下の様子が正確に描かれた屏風が、巡察師であったヴァリニャーノに寄贈されたことが記述されている。文中にある「日本でもっとも優れた職人」とは、狩野永徳であると言われている。

ヴァリニャーノは、「安土城之図」と呼ばれているこの屏風絵を携え、天正の遣欧使節である伊東マンショら4人の少年たちとともに、天正10年(1582年)に長崎を出航した。3年半の歳月をかけてヨーロッパの各地を歴訪した後、バチカンのローマ法王グレゴリオ13世に謁見し、この絵を献上したとされている。

はるばる日本からバチカンにまでやって来た少年たちを法王は大いに歓迎し、最上級のもてなしで迎えたという。献上された屏風絵も、バチカン宮殿内の「地図の廊下」に掲げられたとされているが、その直後にグレゴリオ13世が急死してしまい、新法王となったシスト5世との間で屏風絵がどのように扱われたのかが、不明確になってしまったのであった。

しかしながらこの屏風絵は、いまでもヨーロッパのどこかにひっそりと存在している可能性がある。昭和59年(1984年)、当時の武村正義滋賀県知事が主導して調査団が組成されバチカン市国を訪れたが、屏風の所在を明らかにすることはできなかった。

それから20年以上を隔てた平成17年(2005年)、今度は安土町がローマに調査団を派遣して、屏風の行方を調査した(2005年屏風絵探索プロジェクト)。津村孝司安土町長自らがバチカン市国に赴きローマ法王に謁見した。法王庁の協力も得て行われた調査であったが、残念ながら今回も屏風の行方を解き明かすことはできなかった。

今後も安土町は、イエズス会、バチカン美術館、グレゴリオ13世の末裔(ボンゴンパーニ家)の3先に焦点を絞り、引き続き委託調査を継続するという。バチカン美術館やボンゴンパーニ家にはいまだ未整理の資料が多数存在しているため、屏風の行方に関する確かな資料が見つかる可能性はゼロではない。

もしかしたら、ある日突然に、ヨーロッパで安土城の屏風が発見されたといううれしいニュースが私たちの耳に飛び込んでくるかもしれない。

以上が、安土城を巡っての夢のある話であった。未来に夢をつないで、私は安土の街を後にすることにしたい。

(*)太田牛一著『信長公記』より

安土山(あづちさん)御天主(てんしゅ)の次第

石くらの高さ十二間余りなり。石くらの内を一重土蔵(つちくら)に御用ひ、是れより七重なり。

二重石くらの上、広さ北南へ廿間、西東へ十七間、高さ十六間ま中有り。柱(はしら)数(かず)二百四本立。本柱(もとばしら)長さ八間、ふとさ一尺五寸、六尺四方、一尺三寸四方木。御座敷の内、悉く布(ぬの)を着せ、黒漆(くろうるし)なり。西十二畳敷(ジキ)、墨絵に梅の御絵を、狩野(かのう)永(えい)徳(とく)に仰せつけられ、かゝせられ候。何(いず)れも、下より上まで、御座敷の内、御絵所、悉く金なり。同間の内に御書院あり。是れには遠寺(えんじ)晩鐘(ばんしょう)の景気かゝせられ候。其の前に、ぼんさんヲかせられ、次の四でう敷、御棚に鳩の御絵をかゝせられ候。又、十二畳敷、鵝(が)をかゝせられ、則ち、鵝(が)の間と申すなり。又、其の次、八畳敷、奥四でう敷に雉(きじ)の子(こ)を愛する所あり。南に又、十二畳布(じき)、唐(から)の儒者(じゅしゃ)達(たち)をかゝせられ、又、八でう敷(じき)あり。東は十二畳敷、次に三でう布(じき)、其の次に八でう敷、御膳拵(こしら)へ申す所なり。又、其の次に八畳敷、是れ又、御膳拵へ申す所なり。六でう敷、御南(なん)戸(ど)、又、六畳敷、何(いず)れもお絵所(えどころ)金なり。北の方に御土蔵あり。其の次、御座敷、廿六でう敷、御南戸なり。西は六でう敷、次、十でう敷、又、其の次十でう敷、同十二畳敷、御南戸の数(かず)七つあり。此の下に、金灯爐(とうろ)置かせられたり。

三重め、十二畳敷、花鳥の御絵あり。則ち、花鳥の間(ま)と申すなり。別に一段、四でう敷御座(ござ)の間(ま)あり。同花鳥の御絵あり。次、南八畳敷、賢人(けんじん)の間(ま)に、ひょうたんより駒の出でたる所あり。東は麝香(じゃこう)の間、八畳敷、十二畳敷、御門(ごもん)の上。次、八でう敷、呂(りょ)洞(とう)賓(ひん)と申す仙人(せんにん)、幷(ならび)に、ふえつの図あり。北廿畳敷、駒(こま)の牧(まき)の御絵あり。次に十二でう敷、西王母(せいおうぼ)の御絵あり。西、御絵はなし。御縁二段、広縁なり。廿四でう敷の御置物の御南戸あり。口に八でう敷の御座敷これあり。柱数百四十六本立なり。

四重め、西十二間に、岩に色々木を遊ばされ、則ち、岩(いわ)の間(ま)と申すなり。次、西八畳敷に龍虎の戦ひあり。南十二間(ま)、竹(たけ)色〱かゝせられ、竹の間(ま)と申す。次に、十二間に松ばかりを色〱遊ばされ、則ち、松の間(ま)と申す。東は八畳敷、桐に鳳凰(ほうおう)かゝせられる。次、八畳敷、きよゆう耳をあらへば、そうほ牛を牽(ひ)いて帰る所、両人の出でたる故郷の体(てい)。次に、御小座布(ざしき)七畳敷、でいばかりにて、御絵はなし。北は十二畳敷、是れに御絵はなし。次に十二でう敷、此の内、西二間の所に、てまりの木(き)遊ばさる。次に八畳敷、庭子(ニハコ)の景気(ケイキ)、則ち、御鷹(たか)の間(ま)と申すなり。柱(はしら)数(かず)九十三本立。

五重目、御絵はなし。南北の破風(はふ)口(ぐち)に四畳半の御座敷、両方にあり。こ屋(や)の段と申すなり。

六重め、八角四間あり。外柱(トバシラ)は朱なり。内(ウチ)柱は皆金なり。釈門(しゃくもん)十大弟子等、尺(しゃく)尊(そん)成道御説法の次第、御縁(ごえん)輪(がわ)には餓鬼(がき)ども、鬼どもかゝせられ、御縁輪のはた板には、しやちほこ、ひれうをかゝせられ、高欄ぎぼうし、ほり物あり。

上七重め、三間四方、御座敷の内、皆金なり。そとがは、是れ又、金なり。四方の内柱には、上龍(ノボリタツ)、下龍(クダリタツ)。天井には天人御影(よう)向(ごう)の所。御座敷の内には、三皇、五帝、孔門十哲、商山四(しょうざんのし)皓(こう)、

七賢などをかゝせられ、ひうち、ほうちやく、数十二つらせられ、狭間(サマ)戸(ド)鉄(クロガネ)なり。数六十余あり。皆、黒漆(コクシチ)なり。御座敷の内外柱、惣々(ソウソウ)、漆(うるし)にて、布(ぬの)を着(キ)せさせられ、其の上、皆黒漆なり。

上一重のかなぐは、後藤平四郎仕り候。京・田舎衆、手を尽し申すなり。

二重めより、京のだい阿(あ)弥(み)かなぐなり。

御大工、岡部又右衛門。漆師首(ヌウシカシラ)刑部。白金(しらかね)屋の御大工、宮西遊左衛門。瓦(かわら)、唐人(とうじん)の一(いっ)観(かん)に仰せつけられ、奈良衆焼き申すなり。御普請奉行、木村二郎左衛門。

抑(そもそ)も、当城は、深山こう〱として、麓は歴々甍(いらか)を並べ、軒を継ぎ、光り輝く御結構の次第、申すに足らず。西より北は、湖水漫々として、舟の出入みち〱て、遠浦(えんぼ)帰帆(きはん)、漁村夕(ぎょそんゆう)照(しょう)、浦〱のいさり火。湖の中に竹(ちく)生島(ぶじま)とて名高き島あり。又、竹島とて峨々(がが)と聳(そび)へたる巌(いわお)あり。奥の島山、長命寺観音、暁夕(あさゆう)ノ鐘ノ声、音信(おとず)レテ、耳に触ル。海より向ふは、高山比良(ひら)の嶽(たけ)、比叡(ひえい)の大嵩(おおだけ)、如意(にょい)がたけ。南は、里〱、田畠平〱、富士と喩(たと)えし三上山。東は観音寺山。麓は海道往還引き続き、昼夜絶スト云ふ事なし。御山の南、入江渺々(びょうびょう)として、御山下門を並べ、籟(ライ)の声生便敷(コエヲビタダシ)。四方の景気、其の員(かず)を尽し、御殿唐様(カラヤウ)を学ぶ。将軍の御館(おやかた)、玉石を研(みが)き、瑠璃(るり)を延べ、百官快(ココロヨ)く貴美を尽し、花落(からく)を移さる。御威光・御手柄、勝(あ)げて計(かぞ)ふべからず。