国友(歴史を陰で支えた隠れたる名工の里)

国友(歴史を陰で支えた隠れたる名工の里)

国友村の朝は、しっとりと雨に濡れていた。

長浜市街から北へと向かう幹線道路(県道510号線)からほんの一本内側に入っただけなのに、そこには、黒板(くろいた)で覆われた立派な邸宅が建ち並ぶ特別な空間が存在していた。

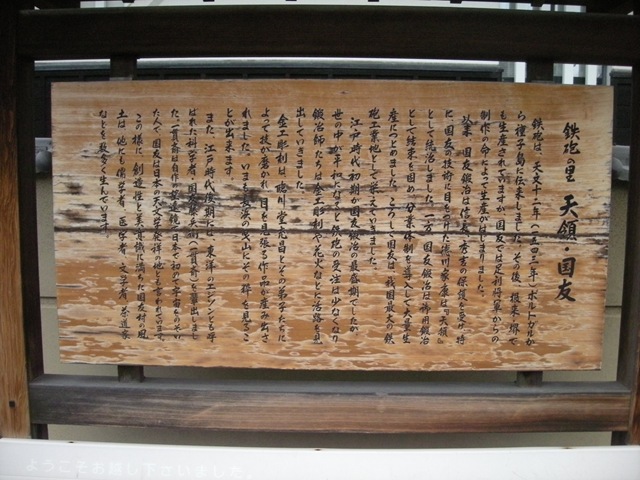

国友村の名は、鉄砲の生産地として、全国に名を知られている。

種子島に2丁の鉄砲が伝来したのが天文12年(1543)8月25日のことである。そのうちの一丁が、種子島の島主である時尭から、主家にあたる島津義久に渡った。義久はこの不思議な形をした武器を京にいる将軍の足利義晴に献上した。義晴は、何とかして同じ物を国内でも作れないかと思い、侍臣の細川晴元に「種子島」の製作を命じた。

義晴にこの未知なる武器の活用法についての確たるイメージがあったかどうかはわからない。しかし義晴のこの命令が、結果として国友村の運命を、そして日本の歴史を変えることになる。

将軍足利義晴からの下命を受けた細川晴元は、北近江国の守護であった京極氏に相談した。京極氏は、そういうことであれば、領国内に優れた鍛冶の技術を持つ国友村があるので、国友の鍛冶衆に任せてみるのがよかろうと進言をした。

こうして、ついに国友村に「種子島」が辿り着いた。

遠い南海に浮かぶ孤島に流れ着いた鉄砲が、何人もの人たちの手を経てはるばる長い旅を続け、そして近江国にある国友の村に辿り着いた。これも一つの歴史の定めた運命だったのだろうか。

天文13(1544)年2月のことであったと記録されている。

種子島に初めて鉄砲が上陸してからわずかに半年後のことであった。その伝播力の速さには驚かされる。

初めてこの細長い形をした不思議な物体を手にした時の国友村の鍛冶師たちの驚きと戸惑いは、想像するに難くない。

しかも時を経ずして同じものを作らなければならないのである。

おそらくは、町の年寄の屋敷かどこかであったろう。大勢の鍛冶師が一室に集まり、この不思議な物体を目を皿のようにして眺め、そして恐る恐る手に取り、大いに首を傾げたに違いない。

しかし、高い技術と強い責任感、それに旺盛な好奇心を生まれながらにしてもっていた職人集団は、目の前に突き付けられた難題を解くのにそれほど長い時間を必要としなかった。

半年後の8月12日には国産で初の鉄砲が完成したというから、驚くべき職人根性である。無事に期待に応えて鉄砲を作り終えた鍛冶衆たちの、ホッと安堵のため息が聞こえてくるようである。

国友は、東国や北陸と京とを結ぶ街道が通る交通の要衝にあり、背後には琵琶湖の水運をも利用できる好立地に恵まれていた。

すぐ北を流れる姉川の豊かな水が稲の実りをもたらし、古代の人々にとっては住みやすく実利にも富んだ土地であったのだろう。朝鮮半島から渡来してきた技術者集団がいつしか住みつき、独特の誇り高き文化をこの街に築き上げていった。

製鉄の材料となる良質の出雲の鉄材が敦賀に陸揚げされて容易に入手できたことも、この土地で製鉄業が盛んになる大いなる要因を構成していたことだろう。

国友は今では鉄砲鍛冶の町として有名だが、そもそも鉄砲が伝来するはるか以前から、優れた製鉄技術を持った鍛冶衆が多数住まう町として、近隣の国々から認知されていたのだろう。

歴史の大きな潮流の転換点がこの小さな村を突然に襲った。

国友の鍛冶衆たちは英知を結集して、この難題をこの村の飛躍へのチャンスに換えた。それは恐るべき職人魂であった。

なかでも最も苦戦を強いられたのが、尾栓ねじの製造だった。

鉄砲の銃身は1本の細長い筒で作られている。銃の尾部を塞いでしまうと、火薬の燃えカスの掃除をするのに不便であるし、銃身の反りを直すことも不可能になってしまう。

そうかといって銃尾を塞がなければ、弾は前に飛んでいかない。

種子島に伝来した鉄砲の銃尾には、尾栓ねじが取り付けられていた。ねじであれば、確実に銃尾を塞ぐことができて、かつ容易に外して燃えカスの清掃をしたり覗いて銃身の反り具合を確認したりすることもできる。

尾栓ねじの機能は国友の鍛冶衆にもすぐに理解できたものの、当時の日本にはねじを作るという発想も技術も存在していなかった。

尾栓ねじを作ることができなければ鉄砲は完成しない。国友の鍛冶衆は大きな壁にぶち当たって苦しみ悶えた。

雄ねじは、まだ作ることができる。ねじの表面に溝を彫り付けていけばいい。問題は銃身に刻む雌ねじの製造方法だった。

国友の鉄砲作りは、この尾栓ねじの製造方法を巡って完全に行き詰った。町の年寄たちは眉間に深い皺を寄せては、ため息をついたことだろう。

国友のピンチを救ったのは、次郎助という名の若者だった。

世紀の大発見や大発明というのは、多分に偶然や幸運が関係していることが多いように思われる。次郎助はたまたま、刃が欠けた小刀で大根をくり抜こうとした。するとどうだろう、くり抜かれた大根の内側に雌ねじと同じような溝が刻まれているではないか!

そういうことだったのか。

次郎助は、苦り切った表情のまま数日を過ごしていた年寄たちにくり抜かれた大根を見せて説明を行った。でかしたぞ、次郎助。小躍りするようにして鍛冶場へと走って行った年寄たちの姿が目に浮かぶ。

こうして最後の難関となった尾栓ねじの問題をクリアーした国友の鍛冶衆は、見事に国産の鉄砲を作り上げたのであった。

国友の街の一角に、「鍛冶 年寄脇 国友次郎助屋敷跡」「次郎助 螺子発明之地」と刻まれた2本の石柱が建てられている。この地こそが、国友の窮地を救った次郎助が住んでいた屋敷のあった場所である。

今は空き地となっている空間に佇んで、私は450年あまり前の興奮を想像した。一つの明確な目標とそれを成し遂げようという強い意志がある時に、神様は稀にだが大きな恵みを与えてくれるものらしい。

伝来当初から、一発の弾丸で敵を仕留めることができる「種子島」の威力は、野心旺盛な戦国大名たちにとって、畏敬の念を持って見られたことだろう。しかし、この優れものの新兵器を戦闘の場でいかに活用するかについての確たる発想は、どの大名からも得られなかった。

なぜなら、威力抜群のこの新兵器で倒すことができる敵の数は、僅かに1人のみであったからだ。一発の銃弾で目の前にある1人の敵を仕留めることはそれほど難しくないかもしれない。

堅固で立派な甲冑に身を包んだ侍大将であっても、弾を体のどこかに命中させることさえできれば、確実に倒すことができる。画期的な兵器であることは論を俟たない。

しかし鉄砲の威力はそこまでで、次の弾丸発射までに時間を要する鉄砲は、戦場で相手の脅威となる武器にはなり得なかった。一発の銃弾を放った後は、火薬や弾を込めている間に容易に敵の襲撃を受けてしまうからだ。

魅力的である一方で難点のあるこの異国の武器にいち早く着眼したのが、かの織田信長だった。

信長は国友村に500丁もの鉄砲を注文した。

天文18年(1549)7月19日のことであったから、国友で鉄砲製造に成功してから僅か5年しか経っていない頃のことである。

桶狭間の戦いが永禄3年(1560)であるから、まだ信長がまったく無名であった時代にこれだけの先行投資を行っていたことに驚かされる。

鉄砲が戦略的兵器として合戦の場で実用に供されるのは、信長が最初に500丁の鉄砲を注文してから26年も後の長篠の戦い(天正3年(1575))においてである。

大量の鉄砲を他の大名に先駆けていち早く購入したものの、さしもの信長と雖も、活用できるまでには四半世紀あまりを要したということになる。

とは言え、戦国大名にとって国友の町を味方に付けることは、軍事上重要な戦略であった。

己が領内に国友を抱いていた浅井氏は、しかしながら国友の鉄砲作りの恩恵を十分に享受することができなかった。浅井氏の智略が特に劣っていたということではなくて、当時の状況下にあっては、ほとんどの戦国大名がまだ鉄砲の効用を十分には活用しきれていなかったということなのだと思う。

その点において、信長の眼力は鋭かった。

全国各地の大名から国友に対して鉄砲の発注が寄せられたり、あるいは国友の鉄砲鍛冶を家臣に取り立てようとする動きがあるなかで、信長は国友の町衆に対して制限を加え、自由な取引に対して牽制を行った。

長政・久政父子を倒して名実ともに国友の支配権を確立した後は、国友の鉄砲をほぼ独占的に我が手中のものとした。

信長から長浜の地を与えられ湖北地方の統治を任された秀吉は、国友の町に代官職を置いて国友の町と鉄砲とを直接支配下に置いた。

秀吉亡き後、国友は地理的には佐和山城主であった石田三成の配下に置かれていたが、そこに触手を伸ばして大量の鉄砲を注文したのが徳川家康だった。

家康は、関ヶ原の戦いを前にして、敵を倒すに圧倒的な威力を持つ武器である鉄砲の調達に腐心した。国友の鍛冶衆を敵に回すか味方に付けるかは、勝敗の行方を左右する重要な問題だったのである。

信長、秀吉、そして家康と、天下を志す戦国大名は誰もが、国友の町に着目し、国友の鉄砲を支配しようとした。

国友を制する者が天下を制する。

当時の混沌とした日本の歴史において、まさに天下の行方を国友の町衆が左右していたと言っても過言ではなかった。

国友の鍛冶衆が丹精を込めて作った鉄砲は、大坂冬の陣・夏の陣でも大いにその威力を発揮して、徳川軍の勝利に貢献した。

家康の求めに応じて大量の鉄砲を供給した鉄砲鍛冶としての国友の地位と名声は、この大坂の陣において不動のものとなった。

その一方で、湖北地方が誇る技術と文化の結晶のような国友の鉄砲が、湖北に生まれ数奇な運命に翻弄されながらも必死に激動の時代を生き抜いてきた淀殿を死に追いやったという皮肉な結末に、私は言葉を継ぐことができない。

これも運命というものなのだろうか?そうであるとすれば、あまりにも悲しい運命であると私は思う。

気持ちを入れ替えて、国友における鉄砲作りの工程について、ここで簡単に触れておきたい。

国友の街並みのちょうど中央辺りに、国友鉄砲の里資料館という小ぢんまりとした資料館が建てられている。

国友の町の歴史や国友の鍛冶衆が制作した多数の鉄砲などが展示されているほか、鉄砲作りの工程が佐野淺夫さんのナレーションと八田一さんの装画とでわかりやすく紹介されている。

その解説によると、鉄砲鍛冶の仕事ぶりは次のようなことになる。

① 鍛える

鉄を打ち、筒の形にする。

② ひずみを直す

巣直しといい、曲がりなどを正す。

③ 内側を磨く

荒揉みといい、モミシノを使って中を仕上げる。

④ ネジを合わせる

銃身の底はネジでふさぐ。

⑤ 仕上げる

セン掛けといい、銃身を八角に仕上げたりする。

鉄の原料は、播磨国(現兵庫県)の「千種」や出雲国(現島根県)の「たたら」から運ばれたものを使用している。日本海にも意外と近く、また琵琶湖の水運を活用して容易に良質の鉄材を入手できる立地に恵まれていたことが幸いした。

先程の資料館の説明では、①の工程を「鍛える」という言葉で簡単に説明してしまっているが、この部分は重要なのでもう少し詳しく補足しておきたい。

古来日本には、中が空洞となっている、いわゆる筒というものを鉄材で作る文化は存在していなかったと考えていいだろう。では彼らは、どのようにして鉄材で筒を作っていったのだろうか?

彼らは、真金と呼ばれる心棒に瓦金と呼ばれる細長い矩形の板を熱しながら螺旋状に巻き付けていく。心棒となる真金は、筒の形を生成した後に抜き取る。この真金があった部分が空洞となって、筒が出来上がるという仕掛けである。

真金に巻き付けていく瓦金も、最初は荒巻にし、次に葛巻とする巻張り工法により、より強靭な銃身へと仕上げられていく。

真金を外して加熱した後に再び真金を差し込み、金槌で叩いて鍛錬する。この作業を何度も繰り返すことで、鉄は強くなっていく。このあたりの工法は、刀を作る時の工法と変わらない。

銃孔部分を長い錐で滑らかに仕上げ、焼き入れ・焼き戻しを繰り返し、最後に両端を加工して銃身が出来上がる。

銃床は、樫の木を使って銃身に合わせて仕上げられる。

このような工程を眺めてくると、鉄砲作りが日本の伝統的な鍛冶の技術を見事に応用し、しかも短期間の間に製造の熟練度を高めていったものであることを知ることができる。

ほぼ同じ時代に制作された中国(明)やポルトガルなど外国製の鉄砲は、何発かの銃弾を撃つと銃身が破裂する虞(おそれ)があったという。

これは、銃身を作るのに鋳型(いがた)に熱した鉄を注ぎ込む、いわゆる鋳鉄(ちゅうてつ)という製法によるものだからだそうだ。

国友に代表される日本製の鉄砲の銃身は、日本刀と同じように熱した鉄を叩いて鍛える鍛鉄(たんてつ)という製法により作られている。日本刀が硬い刀身を持っているのと同じ理由で、日本製の鉄砲の銃身は硬くて容易に破裂しなかった。

そういう意味でも、この時代に制作された国友の鉄砲というのは、非常に技術力の高い芸術品であったということが理解されるだろう。

このように、国友において様々な苦心の末にようやく成功した鉄砲作りであったが、国友以外に根来や堺などでも早い時期から鉄砲が作られていたことが知られている。その意味では、必ずしも国友のみが独占的に鉄砲作りを行っていたわけではない。

様々な人がこの目新しい武器に魅力を感じ、他に先んじて鉄砲を我がものにしようとした。

ご本家である種子島にはその後もポルトガル船が入港しては、島民に鉄砲を売り付けていった。製品としての鉄砲だけではなく、なかには製造方法に詳しいポルトガル人もいて、種子島は一種の日本における鉄砲のメッカのような存在になっていたものと思われる。

根来寺の杉之坊監物という人などは、わざわざ種子島まで出向いて鉄砲を入手するとともに、その製法をも学んで帰った。

彼らが作った鉄砲を駆使したたった50人の根来寺の鉄砲隊により、2万人の秀吉軍が大いに苦戦したことは歴史上に名高い。

そういう意味では、鉄砲作りは競争であった。

しかしながら、数ある鉄砲生産地のなかで、当時最高の評価を得ていたのは、やはり国友だった。

国友の鍛冶衆が精魂込めて作った鉄砲は、作りが非常に丁寧で銃身が強かった。伝統に裏打ちされた国友鍛冶衆の技術力と職人魂は、他の鉄砲生産地よりも頭一つ抜きん出た存在であった。

品質の高さにおいては、すでに本家であるポルトガル製の鉄砲をも凌駕していたというから、驚くばかりである。

必然的に国友の鉄砲は堺や他の鉄砲生産地のそれよりも高く取引された。最盛期には70軒の鍛冶屋と500人の鍛冶職人が居住し隆盛を極めた国友であったが、有頂天の時代はそれほど長くは続かなかった。

国友の鉄砲鍛冶衆は、自分たちが精魂込めて作った鉄砲が、精巧で芸術品の域にまで達するすばらしい道具であるという自負をもっていたことだろうが、それと同時に鉄砲は人を殺める道具でもあるという意識と自覚をどれくらい持っていたことだろうか?

同じことは日本刀にも言えることではある。どんなに美しく作っても、その目的は人の命を奪うことにある。

死のための武器作りには、所詮限界があった。

戦国時代が終わり、やがて徳川の世となると、血なまぐさい世相は次第に薄れゆき、平和を謳歌する気風が人々の心を支配していく。

鉄砲の町として幕府から保護を受け、独占的に鉄砲を納め続けてきた国友の町にも、大きな変化が訪れてくる。

人々はもはや、鉄砲を必要としなくなったのである。

国友の鍛冶衆たちは、幕府に鉄砲買い上げの陳情を行うなどして、必死に鉄砲の受注に努めた。

またこういう時には町内の団結力にも乱れが生じがちになる。次第に細りゆく既得権益を自分たちで独占しようとする年寄り衆と、そうはさせじとする新興の若手衆との間で権力闘争が勃発した。

上り坂の時には人心も一つにまとまりすべてが順回転にうまく回っていくものだが、ひとたび頂上を極めた後の下り坂では、各々がそれぞれの立場で主張を始め、組織体が崩壊しながら坂道を転がり落ちていく現象は、歴史の上ではよく見かける光景である。

もしかしたら、今の私たち日本の現状とも符合する事態のようにも思われる。

ともあれ、江戸時代も半ばを過ぎてからの国友は、衰微の途を辿った。

そんななかで、国友の町に彗星のようにひと際輝く人物が現れた。東洋のエジソンとも称される一人の天才発明家、国友一貫斎である。

一貫斎は、安永7年(1778)10月3日に国友の鍛冶師の家に生まれた。僅か9歳で父に代わって九代目国友藤兵衛を名乗り、17歳で年寄脇の職を継いだ。

江戸に出て西洋の学問を学んだ後に帰郷した一貫斎は、国友の町に大きな業績を遺した。

一つは、それまでは秘伝とされ厳しい徒弟制度により限られた者にしか伝授されることがなかった鉄砲作りの技術を、誰でも容易に作ることができるように『鉄砲張立帖』という書物としてまとめたことだ。

そしてもう一つは、彼が遺した発明品の数々である。

一貫斎の実弟にあたる(第八代)国友源右衛門家には、一貫斎が作成した気炮一挺が遺されている。将軍家が所蔵しているオランダ製の気炮(空気銃)からヒントを得て、強力な威力を持つ気炮を作り上げた。

天保年間(1830~1844)には、さらに工夫を重ね、20連発式の早打気炮を完成させている。国友源右衛門家に遺る気炮には、「江州国友藤兵衛能当造之」の銘が刻印されている。

しかし一貫斎の名を最も高めたのは、天体望遠鏡の製作だろう。

文政年間に江戸で反射望遠鏡を見る機会があった一貫斎は、天保3年(1832)6月に自らグレゴリー式の反射望遠鏡を作り始めた。レンズの製作などに大いに苦労しながらも翌天保4年10月には見事完成に漕ぎ着けた。

その自作の望遠鏡で一年以上の長期間にわたり太陽黒点の観察を行うとともに、木星、土星、それに月面などの天体観測も行い、その正確な記録を遺している。

このほかにも、万年筆(懐中筆)、玉燈(照明器具)、距離測定機、灌漑用ポンプなど様々な発明品を創り出し、まさに東洋のエジソンと呼ばれるにふさわしい業績を遺している。

これら一連の一貫斎の作品は、国友の町が代々受け継いできた高度な鍛冶技術をその基盤として、西洋文化の進取性を汲み取り、そこに一貫斎個人の発明センスが結びついて結実したものであろうと考える。

一貫斎のほかにも、国友の町が生んだ文化人としては、「能筆の茶人」と称される辻宗(そう)範(はん)のことを忘れてはならないだろう。

宗範は、宝暦8年(1758)に国友で生まれた。その前半生は謎に包まれているが、幼い頃から漢学を学び、また小室藩の茶頭(さどう)であった冨岡友喜(ゆうき)によって遠州流茶道の奥義を極めたと伝えられている。小室藩と遠州流茶道については、前章および前々章にて少し触れた。

利休-織部と続いた日本の茶道の継承者であった小堀遠州が創始した遠州流茶道であったが、天明8年(1788)に小堀藩が改易となったことに伴い、流派は中絶の危機にあった。

文化7年(1810)に宗範は、自らが極めた遠州流茶道の奥義を廃藩後に小堀家当主となった小堀宗中(そうちゅう)に伝授した。師匠にあたる家に流儀を再伝授したことから、「返し伝授」と言われている。

もしもこの時に宗範による返し伝授が行われていなければ、遠州流の茶道は今に伝わっていなかったとも言われている。宗範は遠州流茶道中興の祖として人々の記憶に留められている。

流祖である遠州が、茶道のみならず和歌や書道など諸芸全般に秀でていたように、中興の祖である宗範も、華道、書道、和歌、俳句、絵画、造園など多方面に才能を発揮した人であったらしい。

宗範の姉ミワが一貫斎の母にあたるというから、一貫斎は宗範の血と才能とを知らずしらずのうちに受け継いでいたのかもしれない。

宗範は晩年、尾張藩から高禄での仕官の誘いを受けたがこれを断り、生涯を国友の地で終えた。

かげ清き 月に向かへばおのずから

こころのちりを はらふ松風

屋敷跡から程遠くない道の傍らに、ひっそりと宗範の歌碑が建っていた。清貧のうちに83歳の生涯を閉じた宗範の人柄を彷彿させる清々しい歌であると思った。

武器としての鉄砲需要が低迷していくなかで、国友もそれなりの変身を遂げてきた。一貫斎や辻宗範のような文化人が輩出されたことも国友の町が変わりつつあったことの現れの一つなのかもしれない。

注文を受ける鉄砲そのものも、竜門の象嵌を施したり銃身に家紋の象嵌を入れたものなど装飾性が高まり、注文主にとって自分だけの独自の鉄砲を求める傾向が高くなった。

その技術から転じて、刀の鍔や小柄、鯉口などに象嵌細工や彫金を施したり、変わり種では長浜市の伝統的まつりである曳山まつりに使われる曳山の錺金具(前柱の龍の彫金)や香炉などの仏具、それに錠前などにも彼らの彫金技術が応用されたという。

国友の街を歩いていると、民家の門前に幾本もの石柱が建てられていることに気がつく。その場所に昔、鍛冶師たちの屋敷があったことを示す石柱である。

そこには、その屋敷の主の名前とともに、鍛冶師、十人鍛冶、台師、などの役職名が刻まれている。そのなかに、彫金師という役職があることが私の目を引いた。

例えば、臨川堂充昌、永川堂、藍水堂などの名前が確認される。

彼らの石柱は、鍛冶師の石柱の傍らに建てられていることが特徴的だ。彫金師は独自に屋敷を構えるのではなく、鍛冶師とセットになって鉄砲作りの仕事をこなしていたということなのだろうと想像を巡らした。

象嵌や彫金などの技術の応用のほかに、鉄砲には欠かすことができない火薬についても、国友の人たちは新たな活路を見出そうとした。

鉄砲が伝来するまで、日本には火薬を使うという習慣があまりなかった。鉄砲伝来の後、鉄砲の製造法とともに火薬製造の技術も伝わり、戦国大名たちの間に急速に拡まっていった。

その応用として脚光を浴びたのが、花火だった。

火薬の調合に長けた国友の花火師たちは、関西一円はおろか、遠く岡山や広島あたりまで出掛けては、花火の打ち上げに携わった。彼らの活動は昭和のはじめ頃まで続いていたというから、他の追随を許さない相当な高い技術力を持っていたことを物語っている。

国友の街中に、「天文十三年創業 鉄砲火薬商 國友源重郎商店」と書かれた古風な看板を掲げた店舗を見た。

司馬遼太郎さんが『街道をゆく』のなかでも採り上げられた、「國友源重郎商店」である。同書のなかで司馬さんも書かれているが、天文十三年(1544)というのは鉄砲伝来の翌年であり、国友が初めて鉄砲を作ったまさにその年にあたる。

すでにこの時、火薬を商う商家が同時に誕生していたということに、国友における火薬の歴史の重みと深さとを痛感する。

国友の街を万感の想いを込めて歩いた。

しっとりと夜明けの雨に打たれ濡れそぼっていた街並みに陽の光が射しはじめ、街全体が艶めいて見えた。

460年あまり前の国友村は、素朴で静かな、どこにでもあるような普通の村だったのであろう。遠く種子島に流れ着いた鉄砲という武器がこの村に運び込まれて来なければ、この村が歴史に登場してくることもなかったかもしれない。

しかしそれもまた、歴史の必然であり、この村の定めだったのだろうとも思われる。

たった1挺の鉄砲から始まって、この村には様々なドラマが生まれた。

今まで見たこともない奇妙な形をした武器を初めて目にした時の国友鍛冶衆たちの驚きと不安とを想像すると、胸が締め付けられるような思いがしてくる。

これと同じものを自分たちは果たして作ることができるのだろうか?

いや、作らなければならないのだ。領主様の命令は絶対である。もしも作ることができなければ、どんな処罰が待っているかわからない。

彼らの不安は、失敗が許されないという重圧感によって増幅されたかもしれない。

一方で彼らは直感として、何とかなるのではないかとの漠然とした勝算を持っていたような気がする。それは、生まれながらにして鍛冶職人として生きてきた彼らの遺伝子に関わる部分であったかもしれない。

水面に投げ入れられた1個の石の衝撃が波紋となってこの街中に拡がっていく。

驚きと混乱のなかで試行錯誤を繰り返してきた国友の鍛冶職人たちは、やがて渺(びょう)たる風景が次第に焦点を結んでいくように、鉄の塊が1本の鉄砲として形づくられていく光景を目の当たりにした。

この瞬間から、国友の町の発展が始まった。

国友は鉄砲の町として全国に名を轟かし、各地から鍛冶職人たちが参集した。国友の街には鍛冶師たちの家並みが所狭しと立ち並び、甍を競ったことだろう。

その後、徳川幕府の下で世の中に平和が訪れると、鉄砲産地としての国友の役割りは低下の一途を辿り、国友にとっては受難の時代が続く。

彫金技術の応用や火薬調合の技術を活用した花火などに活路を見出しながら、国友の町は幕末を迎える。

今でも十分に上品で立派な家並みに見える国友の街並みだが、この街にこんな栄枯盛衰の人間ドラマがあったということは、この町の歴史を振り返ってみないとわからない。

しっとりと濡れそぼった国友の街をそぞろ歩きしながら私は、人生を考え、来し方行く末を想った。

そんな私の心をいたわるように、黒板塀に白壁が美しい街角の石のベンチに、少女の像がさりげなく置かれていた。

本を手にして中空を見上げるお下げ髪の清楚な少女の像は、今の国友の街の象徴のように見えた。少女の傍らにはちょこんと小首を傾げるようにしたネコの像が寄り添っている……。